【幕末週報・特別号外】慶応元年九月廿六日発行【スキャンダル速報】

―奇兵隊総督の“禁断の逢瀬”、藩内激震!―

長州藩を揺るがす衝撃の一報が、本紙記者の耳に飛び込んできた。

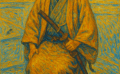

奇兵隊総督・高杉晋作(26)が密かに通っていたと噂される、下関の芸妓「おうの(此の糸)」の存在がついに明るみに出た。

関係者によれば、晋作はすでにこのおうのを3年前に自費で身請け済みとされ、現在は藩の目を盗みつつ、ある屋敷で“ふたりきり”の暮らしを送っているという。

当紙記者が現地で確認したところ、確かに3年ほど前よりおうのの姿は一切花街に現れておらず、芸妓仲間からは「突然辞めた。大金で身請けされたらしい」との声が漏れ聞こえてくる。

【藩士たちの間に激震】

ある上級士族筋は怒りを隠さずこう語る。

「戦場では命知らずでも、女に溺れるとは……武士の風上にも置けぬ。奇兵隊の名が泣くわ!」

一方、若手士族や町人からは意外な声も。

【市井の声】

「え、晋作様って、あの芸妓と? ……なんか、似合う気がしてきた」

—— 酒屋の娘(17)

「おうのは舞も三味線も一流だった。あんな子なら惚れても無理はない」

—— 染物職人(43)

「まーた維新志士様が女に現を抜かしとるんか。戦ばっかじゃ心も渇くんじゃろな」

—— 茶店の老婆(67)

【“おうの”とは何者か?】

おうの(本名不詳・後の谷梅処)は、天保14年(1843年)生まれ。11歳で下関の芸妓屋に入れられ、若くして「此の糸(このいと)」の名で売れっ子に。

愛想と才芸に秀で、「女ながら士の風あり」と言われた逸材。今回の騒動を受け、芸妓界隈では「彼女なら仕方ない」と一目置かれているとか。

【今後の波紋は?】

高杉晋作にはすでに正妻・雅子(伊藤家出身)がおり、正式な婚姻中。この“第二の女”の存在が藩に発覚すれば、晋作の軍職にも影響が出る恐れがある。

ある保守派藩士は苦言を呈した。

「女のために死地を遠ざけるなら、それは志士ではない」

しかし、奇兵隊士のひとりはこう弁護する。

「いや、あのおうのがいなかったら、あの人はとっくに倒れていたよ。……本当に大事にしてるのが見えたから、俺たちも文句言えんのよ」

維新の英雄も、ひとりの男にすぎぬ。だがその「女の選び方」に、志の在り処が現れるとも言われる。

果たしてこれは、乱心か、それとも、時代を拓く愛か——。

本紙は引き続きこの“愛人疑惑”を追跡する。

*以後、約40年分の記事を割愛。

約40年後の記事から再開。

【追悼特集】「高杉晋作の女」では終わらなかった――谷梅処尼(おうの)、六十七年の生涯に静かなる幕

明治四十二年八月七日 発行

芸妓・伴侶・尼僧、そして庵主へ――波乱の半生と、その“墓守の誓い”を辿る

本日未明、下関・清水山の東行庵にて、初代庵主・谷梅処尼(たに・ばいしょ)が脳溢血のため永眠した。享年六十七。彼女は世間で「高杉晋作の愛人」として広く知られているが、その実態は、ただの側室や妾の枠をはるかに超えた“生涯をかけた志の継承者”であった。

谷梅処(おうの)の生涯

彼女が生まれたのは、天保十四年(1843年)。貧しい家庭に育ち、わずか11歳で下関の芸妓屋に売られる。15歳で「此の糸(このいと)」の芸名を持ち、すでに芸の完成度と所作の美しさで評判を呼んでいた。彼女が高杉晋作と出会ったのは、文久年間とも慶応初年とも言われるが、当時の晋作は志士として藩内外を飛び回り、常に死と隣り合わせにいた男だった。

晋作に身請けされ、彼女は芸妓の世界から姿を消す。その後、慶応元年(1865年)、晋作が幕府の追手を逃れて四国へ脱藩する際には、おうのは同行している。慣れぬ山路や粗末な宿でも、晋作の病を看病し、階段を何度も背負って昇り降りしたとされる。彼女が単なる「寵愛の女性」ではなく、晋作にとって精神的な支えであったことは、数々の証言からも明らかである。

その晋作が亡くなったのは、慶応三年(1867年)四月十四日――肺結核により、わずか満27歳の若さでこの世を去った。おうのはその最期を看取った数少ない近親者のひとりであり、死後まもなく出家。剃髪して「梅処尼」と名乗り、晋作の墓の守役となる決意を固めた。当時おうのは23歳。ふたりの間に子供はなかった。

高杉晋作の死後の谷梅処(おうの)

清水山に建てられた草庵「無隣庵」は、山縣有朋から贈られたものであった。以降、彼女はここに住み、仏道修行と墓所の維持に努める。明治八年、庵の維持が困難になった際には、自ら上京し、旧知の伊藤博文・井上馨・山縣有朋らに直接嘆願。明治維新の立役者らを中心とした寄進者は総計87名、総額1,550円超の資金を調達して、明治十七年には現在の「東行庵」として再興された。

明治十四年には、永平寺管長・久我環渓師のもとで正式に得度。尼僧としての位を授かるとともに、三味線や踊りといった芸妓時代の技能を地元の子どもたちに教えるなど、地域文化の担い手としても慕われる存在となった。

生前、彼女がたびたび口にしていた言葉があるという――

「私は晋さまの墓の草になるまで、ここを離れません」

その言葉どおり、谷梅処尼は亡き高杉晋作の墓のすぐ隣、東行庵内に眠ることとなった。

下関の市井の人の声

今日の下関は、静かに彼女の死を受け止めている。

清水山で花を供えていた老婦人はこう語る。

「女の一生って、ここまで貫けるもんなんやな」

別の元奇兵隊士の息子は、「父が言うとった。晋作様の志が、東行庵にずっと残ってるのは、あの人がずっと灯し続けとったけぇじゃ、って」と目頭を押さえた。

清水山に他のもたくさんの彼女を偲ぶ声が響いていた。

■「あの人が、晋作様の“もうひとつの遺志”じゃったんよ」

「うちは、物心ついたころから、あの庵にあの人が座っとるのを見てきたんです。晋作様のこと、ずっと“旦那様”って呼んで、花を替えて、墓の前で拝んどって……。あれ見たら、女の情の深さっていうもんが身に染みました」

—— 魚町の団子屋・野田カメ(43)

■「芸妓から庵主へ。まっすぐすぎて、なんも言えん」

「昔は“芸妓が尼になった”言うて、陰口たたくやつもおったけど、30年経ったら誰も文句言えんようになっとった。やること全部筋が通っとったけぇな」

—— 鍛冶屋町の刀研ぎ職人・杉本半兵衛(58)

■「晋作様のこと、あの人が一番分かっとった思う」

「父親が奇兵隊でしたけぇ、話はよう聞いとったんです。“晋作様はよう暴れるが、あの人の前では素直になっとった”って。ほんまに心を許しとったんじゃろう」

—— 元奇兵隊士の遺児・三浦次郎(44)

■「あの人の三味線、今でも耳に残っとるよ」

「わたしゃ、庵で三味線教えてもろうたんです。すごい上手で、でもお堅いお説教とかせんの。舞の稽古の後に、お茶出して“よう頑張ったね”って……あれがほんまに嬉しかった」

—— 清水山の町娘・高畠ふみ(19)

■「尼になっても“美しかった”。魂が、ね」

「しわくちゃやったけど、いつも背筋がしゃんとして、目がよう澄んどった。おうのさんは、老いてなお艶があった。芯から美しい人やった」

—— 下関の茶屋女将・お咲(52)

■「女が生きて、死んで、ここまで人の記憶に残るってすごいことよ」

「正直、最初は“ああ、晋作様の妾じゃろ”くらいにしか思っとらんかった。でも、あの人は違った。庵も建てた、庵も守った、庵にすべてを置いていった。……それを見てたら、誰もよう悪う言えん。そういう女だった」

—— 城下町の味噌屋主人・大谷佐吉(60)

谷梅処尼の人生は、芸妓、愛人、尼僧、そして寺の創建者としての顔を持つ複雑なものであった。だが、その根底には常に「一人の男を、ただひたすらに支え続ける」という強い覚悟と誠があった。波乱の幕末を、表舞台の女としてではなく、静かなる献身者として歩んだ彼女の人生は、まさに“裏の維新”であったと言える。

「高杉晋作の女」――その言葉の意味は、今、まったく別の重みをもって語り直されるべき時を迎えている。

◆ 高杉晋作と谷梅処の愛の年表(注釈つき)◆

| 年代 | 出来事 | 注釈 |

|---|---|---|

| 天保14年(1843) | 谷梅処、生まれる | 下関にて誕生。幼名は不明。のちに「おうの」と呼ばれる。 |

| 嘉永6年(1853)頃 | 芸妓「此の糸」として活動 | 11歳で芸妓屋に売られ、15歳で人気芸妓に。三味線と舞が得意で、下関で名を馳せた。 |

| 文久2年(1862)頃 | 高杉晋作と出会う | 晋作は当時23歳、おうの19歳。下関で遊女として働くおうのに出会い、一目惚れしたとされる。 |

| 文久3年(1863) | 晋作、おうのを身請け | 高杉晋作は自費でおうのを身請けし、事実上の内縁関係となる。公式な婚姻関係ではない。 |

| 慶応元年(1865) | 四国亡命に同行 | 晋作が幕府の追及を逃れて四国へ逃亡。おうのも同行し、その献身が記録されている。※この時期、2人は極貧生活をともにしたという。 |

| 慶応3年(1867)4月14日 | 高杉晋作、病没(肺結核) | 長府功山寺にて死去。享年29。おうのは死の直前まで看病し、最期を看取った一人とされる。 |

| 明治初期(1868年〜) | 剃髪・出家し「梅処尼」に | 晋作の死後まもなく剃髪し、庵を構えて墓守となる。「夫の菩提を弔う」生涯の誓いを立てる。 |

| 明治8年(1875) | 仏門に正式入門 | 曹洞宗・久我環渓師より正式得度を受ける。名実ともに尼僧となる。 |

| 明治17年(1884) | 東行庵建立 | 晋作を祀る堂宇として、旧友らの寄付で建立。梅処尼は初代庵主に。 |

| 明治42年(1909)8月7日 | 谷梅処尼、脳溢血で死去 | 67歳で逝去。東行庵内、高杉晋作の墓所のすぐ隣に埋葬される。※彼女の墓碑は「墓守り」の誇りとして今も残る。 |

◆ 補足注釈

- 正妻・雅子との関係:晋作には正妻・雅子がいたが、事実婚であったおうのは、晋作との間に子はなし。雅子とは明治期に和解し、手紙のやりとりもあったとされる。

- 梅処尼という号:晋作の遺志に従い、彼の戒名「東行高杉大居士」にちなみ、自らを「梅処尼」と称した。

- 高杉家との関係:公式な家族としての地位はなかったが、晋作の死後、旧知の山縣有朋らから援助を受け、信頼厚かったことがうかがえる。

編集部より

彼女の存在は、市井の人々の心に、まっすぐに何かを届けるものだった。時代に翻弄された女ではない。時代をひとりで歩いた女だった。その背中を、下関の人々は、今日、涙とともに見送った。

(*当ブログ【歴史ファンの玄関:れふかん】は、新聞記事形式による臨場感あふれる歴史提供が持ち味となっております)