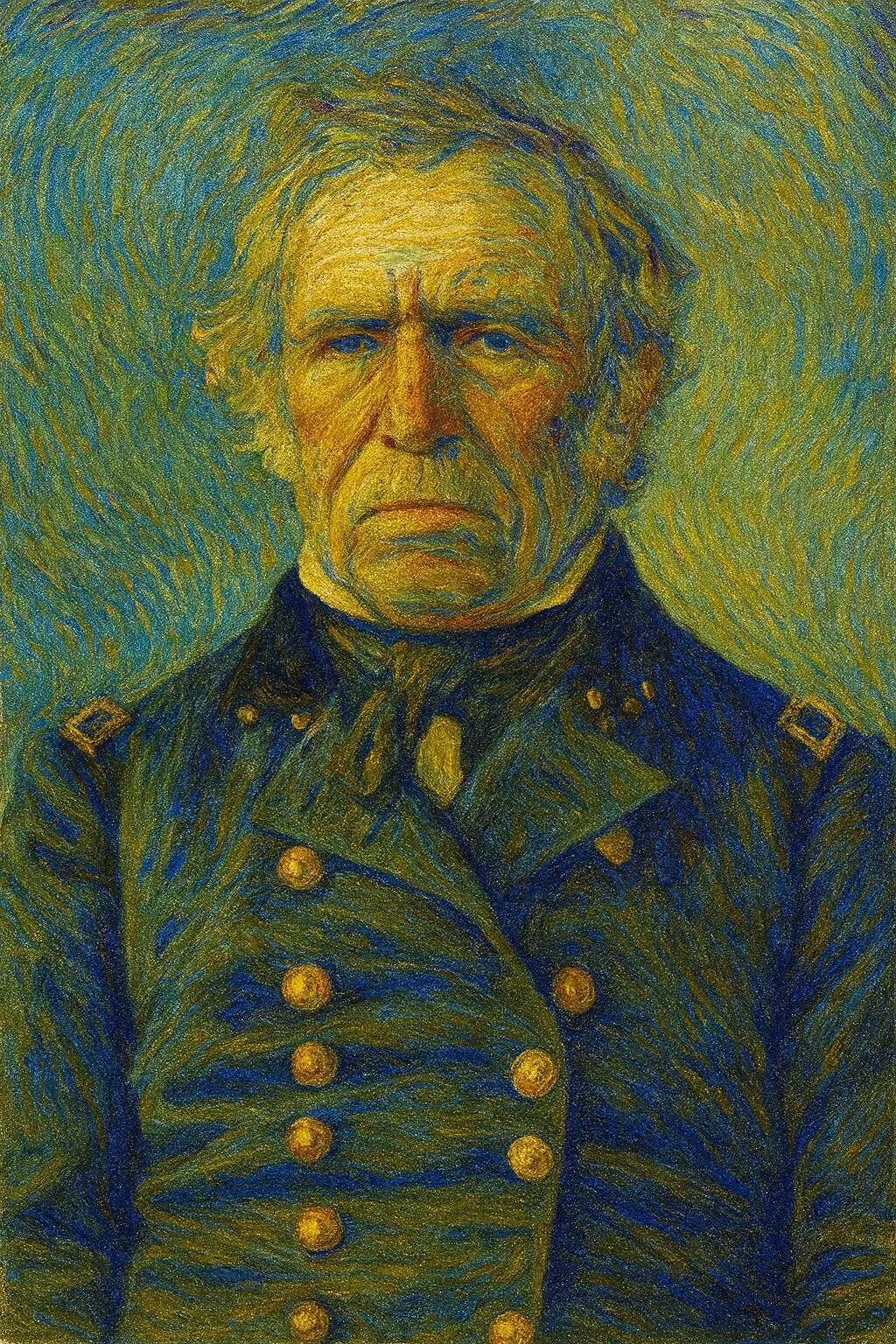

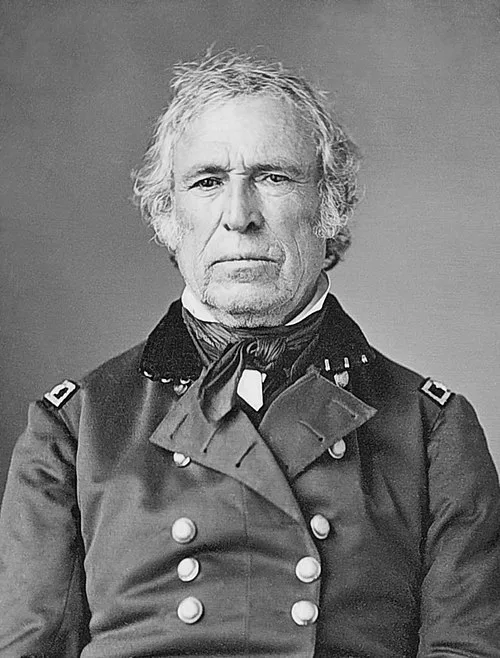

ザカリー・テイラーの生い立ちと活躍

1784年、バージニア州の農園に生まれたザカリー・テイラーは、米墨戦争で名を馳せた軍人であり、第12代アメリカ大統領である。政治経験のほとんどない彼がホワイトハウスにたどり着いたのは、英雄待望論に押し上げられた結果だった。だが、就任からわずか1年余で急死し、その政権は歴史の中で「未完」のまま終わることになる。

開拓地で育ったテイラーは1812年の米英戦争で砦を守り抜き、「無謀な戦いでも退かない胆力」を評価された。「彼は軍人としては本物だったが、政治家としては素人そのものだった」と歴史研究者は語る。フロリダでのセミノール戦争では兵士と共に泥にまみれる姿勢から「老練な荒くれ者」と呼ばれた。兵士からは絶大な信頼を得たが、「粗野で教養がない」と陰口を叩く将校も少なくなかったという。

米墨戦争ではパロアルトやモンテレー、ブエナ・ビスタで連勝し、一躍国民的英雄となった。ブエナ・ビスタで敵将サンタ・アナに降伏を迫られた際の「サンタ・アナに地獄に落ちろと言え!」という啖呵は、国民が熱狂する逸話となった。ただし「実際の彼は意外と現実主義者で、必要なら休戦を受け入れる冷静さを持っていた」とアメリカ史研究者は指摘する。

人気に押される形でホイッグ党の候補となり、1848年の大統領選挙に勝利。だがホワイトハウスに入ってから待っていたのは奴隷制をめぐる南北の激しい対立だった。奴隷を所有しながらも、新しく獲得した土地で奴隷制は広がらないと考えていたテイラーは、南部の強硬派から激しい批判を浴びることになる。「脱退するなら軍を率いて鎮圧する」とまで語ったと伝えられるが、「もし彼が長く政権を担っていたら、南北戦争はもっと早く勃発していたかもしれない」という声もある。

だがその議論をまとめる前に、突然の悲劇が訪れた。1850年7月4日、独立記念日の行事で大量のチェリーと冷たい牛乳を口にしたあと急激に体調を崩し、わずか5日後に死去。あまりにあっけない最期だった。このことに関して、「英雄がチェリーと牛乳で倒れるなんて、歴史の皮肉そのものだ」とネット掲示板では揶揄されることもある。死因は胃腸炎とされるが、後年には「暗殺説」まで囁かれた。

軍人としては勇猛果敢、大統領としては経験不足。まさに二面性の人物だった。「英雄を大統領にしても国は救えない。テイラーはその典型だったのではないか」とある歴史評論家は冷ややかに語る。短すぎた政権は、分断の時代に立ち向かう前に幕を下ろした。

ザカリー・テイラー大統領の評価と家族

テイラーの死後、副大統領だったミラード・フィルモアが政権を引き継いだ。ちょうどそのとき議会では、奴隷制問題の火種を抑えるための「1850年妥協」が議論されていた。もしテイラーが生きていたら、この妥協を受け入れただろうか。歴史家の間でも意見は割れる。

「テイラーは軍人らしい頑固さがあった。南部の脅しに屈しない姿勢は立派だが、妥協という政治的手腕があったかは疑わしい」(歴史学者)

「逆に、短命だったからこそ“筋を通した大統領”として美化されている。長く政権を担えば、人気はすぐに剥がれ落ちたはず」(アメリカ政治史研究者)

家庭面では6人の子に恵まれ、その一人リチャードは南北戦争で南軍の将軍となった。娘サラは南部連合大統領ジェファーソン・デイヴィスの妻となったが、結婚からわずか3か月で病死する悲劇に見舞われている。

アメリカ大統領ザカリー・テイラーの死因と毒殺説

テイラーの死因については今も議論が残る。公式には胃腸炎とされるが、当時から「毒殺説」がささやかれた。1980年代には遺体が掘り起こされ、毒物検査まで行われている。結果は“致死量には至らない微量のヒ素”が検出されたが、真相は闇の中だ。

「英雄の死があまりに急すぎた。疑う人が出てくるのも無理はない」(ジャーナリスト)

「毒殺説にロマンを求める人は多いが、結局は食中毒だった可能性が高い。それでも“権力闘争の犠牲”と考えた方が、物語としては面白いんでしょうね」(歴史ファン)

短い任期の中で、テイラーは大きな政策を残せなかった。それでも「戦場で兵士と同じ飯を食い、同じ泥にまみれた大統領」というイメージは今も強烈に残っている。

「今のアメリカには、テイラーのような“現場感覚の政治家”がいない。だからこそ再評価されているのではないか」(米国在住の歴史ブロガー)

英雄として担ぎ上げられ、大統領としては未完に終わったザカリー・テイラー。その生涯は「戦争の英雄は必ずしも名政治家にはなれない」という歴史の教訓を示している、という、英雄に対してあんまりな評価が下されている。