1. はじめに──ルイ16世の評価はなぜ分かれるのか

フランス最後の「絶対王政」時代を象徴する存在として知られるルイ16世(在位:1774年~1792年)は、フランス革命によって王位を追われ、最終的には断頭台でその生涯を終えた人物です。

しかしその評価は一様ではなく、「優柔不断で政治力に欠けた王」とも、「改革志向だったが時代の奔流に押し潰された悲劇の君主」とも言われます。本稿では、彼の生涯と政治・文化的意義を、多角的に解説します。

2. 誕生と王太子としての教育

ルイ=オーギュストは1754年8月23日、フランス王太子ルイ・フェルディナンとザクセン公女マリー=ジョゼフの間に生まれました。ブルボン家の王子として厳格な宮廷教育を受け、兄たちの死により王位継承権を得ます。

【脚注】兄ルイ・ジョゼフの死により、幼少期から急遽“次期国王”としての立場に立たされた。

3. 若き日の王配:マリー・アントワネットとの結婚

1770年、彼はオーストリアの女帝マリア・テレジアの娘マリー・アントワネットと結婚。これはハプスブルク=ブルボン間の和解を象徴する政略結婚でしたが、“外国人妃”へのフランス国民の感情は複雑でした。

4. 王位継承と即位(1774年):祖父ルイ15世の遺産

1774年、祖父ルイ15世の死去により即位したルイ16世。王政への信頼は低下しており、財政は深刻な赤字を抱えていました。彼は啓蒙主義に理解を示し、科学や航海術にも関心を寄せた人物でした。

5. 財政危機と改革への苦闘:テュルゴーとネッケルの挑戦

経済学者テュルゴー、銀行家ネッケルら改革派を登用したルイ16世は、免税特権を持つ聖職者・貴族の課税を目指しましたが、貴族たちの抵抗と国王自身の優柔不断さから失敗します。

【脚注】テュルゴーの「一穀税改革(la suppression de la corvée)」は最も有名な失敗例。

6. アメリカ独立戦争への支援とその代償

ルイ16世はアメリカ独立戦争(1775〜83)において反英政策として植民地支援を行います。これは国際的な威信の回復には貢献したが、国内財政には致命的負担となりました。

7. 三部会の招集と国民議会の誕生

1789年、財政危機の打開のため175年ぶりに三部会(聖職・貴族・平民)が招集されますが、第三身分(平民)が独自に「国民議会」の結成を宣言。これはフランス革命の始まりでした。

8. バスティーユ襲撃と王権の終焉

1789年7月14日、バスティーユ牢獄が民衆により襲撃されます。これは象徴的な絶対王政の崩壊を意味し、ルイ16世は軍の動員を断念、革命勢力を黙認することとなります。

【脚注】この日「王は譲歩した」という印象が広がり、王政への信頼は地に落ちる。

9. ヴァレンヌ逃亡事件と国王への不信

1791年6月、国王一家はオーストリアへの亡命を企てますが、途中ヴァレンヌで発見され連行。「国王が国家から逃げた」という象徴的意味は大きく、王政への信頼は致命的に失われました。

10. 立憲君主制から共和制へ

ヴァレンヌ事件を受け、フランスは1791年に立憲君主制に移行。ルイ16世は形式上は「国民の王」となりますが、1792年8月、チュイルリー宮殿が襲撃されて王権は完全崩壊。国王は捕らえられ、共和国が宣言されました。

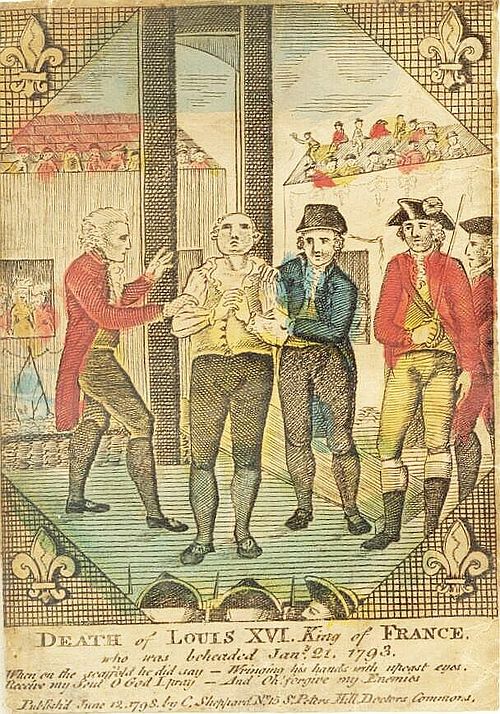

11. 裁判と処刑:ルイ・カペーとしての最期

1793年1月、国民公会により国王ルイ16世は「国家への反逆」として裁判にかけられ、387対334票で死刑が決定。1月21日、パリ・コンコルド広場でギロチンにより処刑されました。

彼は裁判で「人民の自由の名において王を裁くなど無効である」と主張したが、時代は容赦なく王を断罪しました。

12. 歴史的評価と現代の視点

近年の歴史学では、ルイ16世は愚鈍な独裁者ではなく、立憲主義に理解ある穏健派だったと見直す動きもあります。しかし、民衆とのコミュニケーション不足や政治的優柔不断が致命的であったことは否定できません。

13. ルイ16世を描いた映画・文学作品

- 映画『マリー・アントワネット』(2006)では穏やかな夫として描写

- シラーの『ドン・カルロス』では理想主義的国王と対比される

- フランスではルイ16世を再評価するテレビ特集がたびたび放送されている

14. ルイ16世と日本史における比較

興味深いことに、ルイ16世の末期と同時期の日本では江戸時代後期、将軍徳川家斉が統治していました。比較対象としては「徳川慶喜」や「足利義昭」など、制度が崩壊する中で最後の統治者となった日本の人物たちが近いと言えます。

15. まとめ:ルイ16世の死が意味したもの

- ルイ16世の死は、「国王はもはや神の代理人ではなく、国民の一員である」という近代国家観の到来を象徴します。

- 絶対王政の崩壊と共和制の始まりは、後のヨーロッパ各国に連鎖的影響を与えました。

16. 脚注・参考文献

- Larousse.fr『Louis XVI』

- Furet, François. La Révolution française, Gallimard, 1988.

- Doyle, William. The Oxford History of the French Revolution, 1989.

- Munro Price, The Fall of the French Monarchy 1787–1792, 2002.

- Soboul, Albert. Précis d’histoire de la Révolution française, 1962.