倭国日報(わこくにっぽう)

倭国大倭里(おおやまと)発

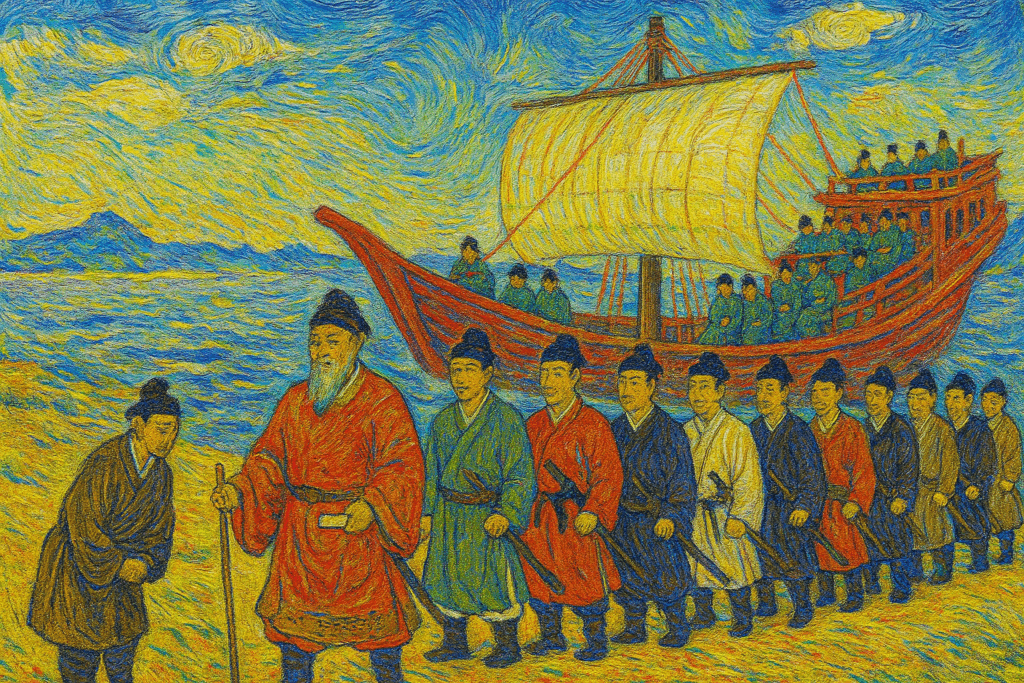

倭の五王、今また海を越えて、彼の大国・宋を動かす。

本月、宋朝廷より使者が到着し、倭王・武(たける)殿へ「安東大将軍 倭王」の称号が正式に授与されたとの報が大倭里に届いた。これにより、かの地において我が倭国の威勢は確たるものとなり、周辺国をも震撼させている。

祖より継がれし五王の系譜、いま大陸に鳴り響く

五王の始まりは、先の王・讃(さん)殿。

その志を継ぎ、珍(ちん)・済(せい)・興(こう)と続き、今代の武殿に至るまで、いずれも兵をよく治め、民を安んじ、外には礼を尽くして朝貢し、内には豪族を束ねて国を固めてきた。

讃王の代には初めて宋に使いを送り、以後、王たちは時に賢く、時に猛く、唐土(もろこし)に倭国の名を轟かせた。

武王、威風堂々たる上奏にて賞賛の嵐

殊に今代の武王におかれては、宋に奏した上奏文が朝廷にて高く評価され、朝士どもがその気概に打たれたと聞く。

曰く――

「我が祖と禰(ちち)はみずから甲冑をまとい、山川を越え、戦場にあっても他国の力を借りることなし」

これに対し、宋の文官・謝令安は「倭の国はまこと東夷にあらず。礼を尽くし、道を知る国なり」と評し、朝廷にて拍手喝采が起こったとのこと。

声を聞く――市井の人々の誇りと驚き

市中にて商いを営む出雲の男・多麻布(たまふ)氏は語る。

「この国がただの東の島とは、もはや誰も言えぬじゃろう。倭王さまらの知恵と勇みには、民も誇りを抱くばかりじゃ」

一方、筑紫にて漁を生業とする老女・加奈(かな)婆は笑いつつ言った。

「昔ゃ、唐(もろこし)の者に頭下げとると思うとったが、まさか名誉を取りに行くとはなあ。あの武王、ただ者じゃなか」

諸国の王、我が国を警戒か

尚、百済・新羅・高句麗の諸国もまた、倭の五王の台頭に対し、相次ぎ新たな使者を派遣せんとの報が入っており、大陸の外交はますます緊迫の様相を呈している。

宋の宮中近臣・陶鎮生によれば、

「倭王は、もはや冊封を願うだけの国王にあらず。自ら国の威を掲げ、他を凌ぐ気概あり。朝貢の儀はされど、心は対等なり」とし、その動向を注視すべきと上奏したという。

編集後記

かつて、卑弥呼が魏に使いを送り、金印を受けし時代から幾星霜。

今また、五王の才覚と武略が、列島の名を世界に知らしめている。

これはただの栄誉ではない。民の暮らしを守るための外交の剣――

この「五王の時代」が、後の世にいかなる痕跡を遺すのか、筆者は胸を高鳴らせて筆を置く。

発行:倭国日報 記者:於之田 千早(おのだ・ちはや)

印刷所:難波工房(大王庁許可第壱三六号)

発行日:宋国景平二年(西暦479年)葉月七日

(*当ブログ【歴史ファンの玄関:れふかん】は、時代に合わせた新聞記事形式による、臨場感あふれる歴史提供が持ち味となっております)