◆ 倭の五王(わのごおう)とは?

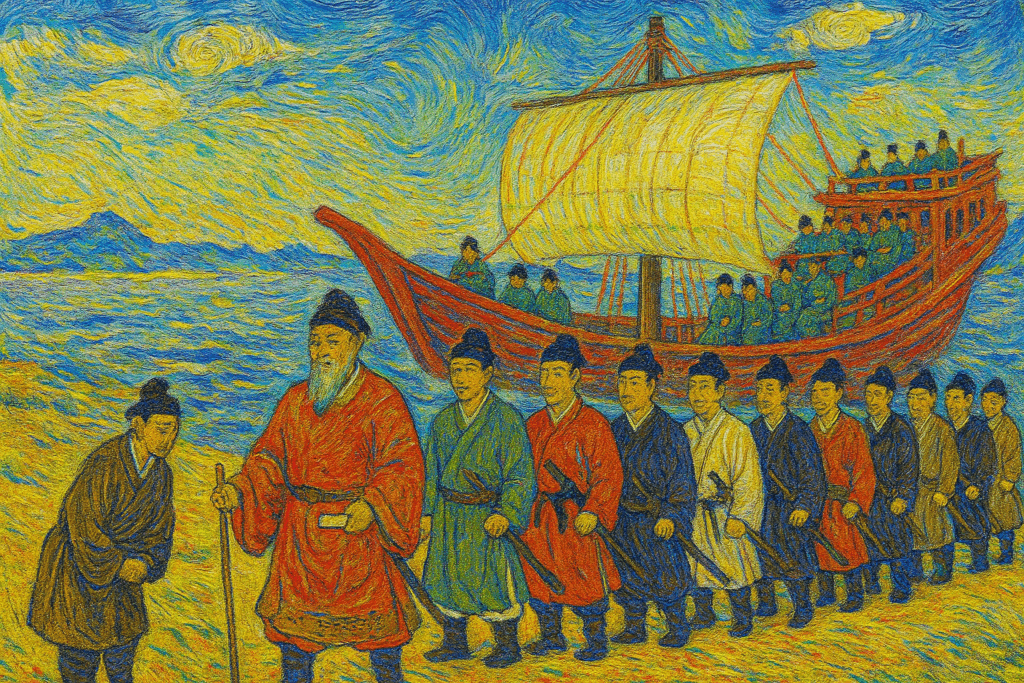

「倭の五王」とは、中国の『宋書』倭国伝などに記録された、5人の倭の王(日本の古代王)が中国王朝に朝貢(外交使節を送ること)を行ったことに由来する名称です。

この五王は、日本国内の古墳時代の王権、特に大和政権(ヤマト王権)の支配者であったと考えられています。

◆ 五王の名前一覧とその中国名

| 中国史書に記録された名前 | 日本側での比定(有力説) | 朝貢の時代 |

|---|---|---|

| 讃(さん) | 応神天皇(異説あり) | 西晋末~東晋期(4世紀末) |

| 珍(ちん) | 仁徳天皇(説あり) | 413年頃 |

| 済(せい) | 允恭天皇 | 421年 |

| 興(こう) | 安康天皇 | 438年 |

| 武(ぶ) | 雄略天皇 | 478年 |

※比定には異説もあり、完全に一致しているとは限りません。

◆ どこに記録されているの?

中国の正史『宋書』倭国伝(南朝の宋王朝の記録)に、以下のような記述があります:

「倭国の王・武、使者を遣わして朝貢す」

「倭の五王が、たびたび中国王朝に使節を送った」

この記録によって、日本が古代から中国(東アジアの覇権国家)との外交関係を持っていたことが明らかになっています。

◆ 何をしに行ったの?何をもらったの?

主な目的は以下の通りです:

- 「王」としての称号・官位を中国皇帝からもらうこと

- 「冊封(さくほう)」=国際的な正統性を得ること

- 中国王朝との良好な関係構築・交易

彼らは「安東大将軍」「倭王」などの称号をもらい、東アジア世界における“正式な王”として認められようとしていたと考えられます。

◆ なぜ中国に「王にしてくれ」と言ったの?

当時の中国は東アジア世界の“中心”と見なされており、その皇帝に認められることは「王権の正統性」の証となったからです。

また、他の国々(朝鮮半島の百済・新羅・高句麗など)との外交・軍事バランスを取るためにも、中国とのパイプは非常に重要でした。

◆ 特に有名なのは「武」!

「倭王・武(ぶ)」は、478年に宋に使節を送り、上奏文(上申書)を送ったことが記録に残されています。

そこには以下のような自信満々な記述があります。

「昔より祖(おや)・禰(ちち)躬ら甲冑を帯び、山川を跋渉し、寧(いずく)にか王師を仰ぎたる」

(訳:我が父祖は武装して自ら山野を征伐し、どこぞの中国軍など頼ったことはない)

このセリフが非常に有名で、「日本の武のイメージ」を象徴するフレーズとしても知られています。

◆ 倭の五王はなぜ記録から消えた?

彼らの外交は、主に5世紀の南朝・宋の時代に行われたもので、中国が北朝(北魏)に中心を移し、朝貢体制が変わったこと、および日本国内で独自の天皇制が強化されたことにより、6世紀以降は記録から姿を消します。

◆ 現代の視点で見れば…

「倭の五王」は、日本が外交的に“アジアの中でどう振る舞うか”を模索していた時代の象徴といえます。

そして、古墳の大王たちが、ただの地方首長ではなく、「国際政治」を理解して動いていたことを示す貴重な存在です。

◆ 関連資料を読むには…

- 『宋書』倭国伝(中国の史書、日本語訳あり)

- 『日本書紀』(記述の時代が異なるため直接の一致はないが参考になる)